2013 Südstaaten USA

Dixieland – here I come

Vom 16. bis 30. April 2013 berichtet Daniel in seinem Blog seinen Fans sehr ausführlich über seine Reise durch die Südstaaten der USA:

Liebe Fans,

mein Koffer ist gepackt und meine Reiseschuhe sind geschnürt. Der Flieger wartet schon und wird meine Omi und mich diesmal über den großen Teich in den Süden der USA tragen.

Die Südstaaten werden ja auch „Dixieland“ genannt. ;-)

Ich möchte gern die Wiege des Jazz, des Blues, des Gospel, der Country Music besuchen und ich dachte mir, ich nehm Euch diesmal mit und teile ein bisschen meine Eindrücke.

Ihr geht doch gern mit mir auf Reisen, oder?

Wir besuchen New Orleans, wo Blues und Jazz daheim sind, schauen uns Memphis an, das ein Zentrum für Soul und Blues ist, und wir werden auch in Nashville mit seiner Country Music Station machen und mal sehen, was uns sonst noch so begegnet. :-)

Südstaatenrock („Sweet home Alabama“ zum Beispiel :-) ) gibt es ja auch noch und Rock ‘n’ Roll und vieles mehr…

Viele der ganz Großen sind hier geboren, haben hier gelebt.

Außerdem gibt es im Süden eine so große Vielfalt von allem, man kann überall tief in die Geschichte eintauchen, als damals, Sklaven auf riesigen Baumwollfeldern hier arbeiteten und ihre Gefühle von Heimweh und Trauer in die Lieder brachten, die sie abends sangen, – und es gibt tolle Landschaften, dort im Süden werden die meisten Dialekte der USA gesprochen, es gibt einen großen ethnischen Mix, aber zwei Dinge sind den Menschen dort gemein: die Liebe zur Musik und zum guten Essen, auch „Soul Food“ genannt.

„Come fly with me, let’s fly, let’s fly away”

Euer Daniel Küblböck

Georgia on my mind

17.04.2013

Liebe Fans,

Atlanta/Georgia nimmt uns in Empfang, eine 3-Millionenstadt, eingebettet in eine hügelige Landschaft mit viel Wald. Man sagt, Georgia ist auf Musik gebaut, denn Einwanderer aus der ganzen Welt haben ihre Musik nach Georgia mitgebracht und ließen sie in Jazz, Blues, Gospel, Soul, Bluegrass, Rock und auch Hip-hop fließen.

Und Georgia ist auch dafür bekannt, dass es mehr Bars als Gebetshäuser gibt. Das soll durchaus eine Seltenheit im “Alten Süden” sein. Der Flughafen in Atlanta ist gigantisch. Mit einem Passagieraufkommen von 90 Millionen pro Jahr ist der Hartsfield-Jackson International Airport der meistgenutzte Umsteigeort der Welt. Ich kann Euch sagen, bis man sich da durchgewuselt hat, seinen Koffer endlich in der Hand hält und mehrere Sicherheitskontrollen überstanden hat, liegen die Nerven blank. :-)

Ihr dürft mal raten, wer wirklich immer seinen Koffer auspacken muss…wahrscheinlich gelten die am harmlosesten aussehenden Leute als besonders verdächtig. Ein Blick mit meinen treuen Dackelaugen reicht immer, um das Misstrauen zu wecken, so nach dem Motto „So lieb wie der gucken kann, ist der bestimmt gar nicht“.

Atlanta hieß übrigens nicht immer so. Ursprünglich von Cherokee und “Muskogee -Indianern besiedelt, trug der Ort den Namen Standing Peachtree (Pfirsichbaum). Warum jetzt das „stehend“ dabei steht, verstehe ich nicht so, das ist doch eigentlich die Regel, dass Pfirsichbäume stehen, oder? :-)

Nachdem sich 1823 erste Weiße hier ansiedelten und der Ort 1836 von der Western and Atlantic Railroad zum Endpunkt der Bahnstrecke von Tennessee nach Georgia gemacht wurde, hieß er „Terminus“ (Endstation), später „Marthasville“ und seit 1845 Atlanta. Atlanta wird ja auch Boom-Town genannt. Pro Jahr zieht die Stadt ca. 300.000 neue Einwohner an. Bildlich ausgedrückt: das Bevölkerungswachstum pro Stunde entspricht einem voll besetzten „Greyhound Bus“. :-)

Downtown regieren die Wolkenkratzer. Im Westin Peachtree Plaza Hotel gibt es in der 72. Etage ein Restaurant, von dem man einen tollen Blick über die Stadt hat. Man kann einen gläsernen Außenaufzug hinauf nehmen und das ist schon klasse, wie die Blicke dann immer weiter schweifen können.

In der City wird ganz deutlich, dass Atlanta eine aufstrebende Stadt ist und mit seiner Vergangenheit nicht gerade zimperlich umgeht. Alte Gebäude wurden gnadenlos abgerissen. Die Olympischen Spiele von 1969 haben einen zusätzlichen Erneuerungswahn ausgelöst. Aber ein bisschen Grünes gibt es hier auch durch den Olympiapark. Es fällt auf, dass wahnsinnig viele Autos unterwegs sind, aber sehr wenige Menschen zu Fuß. Dadurch wirkt die City irgendwie seltsam unbelebt. Das Leben soll eher in den einzelnen Stadtteilen brodeln, die alle ihren eigenen Charakter bewahrt haben. Das wird noch zu erkunden sein.

Was gibt es denn Downtown anzuschauen? Schon von weitem sieht man die große goldene Kuppel des State Capitol – des politischen Zentrums Atlantas, in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut. Das Parlamentsgebäude kann selbstverständlich besichtigt werden. Das erspare ich mir aber.

Direkt schräg gegenüber vom Capitol dreht sich übergroß das weltbekannte knallrote Coca-Cola Logo. Atlanta ist nämlich auch Geburtsstätte von Coca Cola. Es war im Jahre 1886, als der Apotheker John Stith Pemberton in einem Hinterhof von Atlanta die braune Zuckerbrause als Kopfschmerzmittel erfunden hat. Dem Kult-Getränk wurde dann ein ganzes Museum gewidmet. Da habe ich natürlich eine Führung mitgemacht. Es gibt alte Werbefilme zu sehen und eine Menge Ausstellungsstücke. Witzig ist der Raum mit der Getränkebar, wo die Besucher Glas für Glas die regional unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der Coca-Cola-Familie probieren konnten. Es werden

ja zum Beispiel für den asiatischen Markt oder den afrikanischen ganz spezielle Geschmackskreationen geschaffen. Und „Spezi“ – also MezzoMix – wird nur für den europäischen Markt hergestellt. Ich hab 20 Proben geschafft, dann hatte ich einen Zuckerschock und mir war ein bisschen schlecht, aber interessant war es auf alle Fälle und hat total viel Spaß gemacht. :-)

Eine Attraktion von Atlanta ist Underground Atlanta. Es ist ein belebtes Zentrum im Untergrund mit Geschäften, Boutiquen, Souvenirshops, Verkaufsständen und kleinen Cafés – und einen „Candyman“ gibt es auch. Da fällt uns natürlich gleich Sammy Davis Junior ein, gell? ;-) Musikanten und Straßenkünstler findet man hier unten auch und sie machen das Bild noch bunter. Diese Einkaufspassage ist eins der wenigen baulichen Relikte aus dem 19 Jahrhundert. Eisenbahndepots, die hier einst angesiedelt waren, bilden noch die altmodische Kulisse des Ganzen.

Der Nachrichtensender CNN hockt auch hier in Atlanta und den hab ich besichtigt, bin mal durch die Gänge geschlendert und hab mir die Nachrichten-Studios von Cable News Network angesehen. Man kann auch bei

Live-Sendungen zuschauen und bekommt erklärt, wie Sendevorbereitungen ablaufen.

Was ich auch klasse finde ist das Georgia Aquarium, es ist sogar das weltgrößte. Es gibt verschiedene Themenparks und man erlebt eine tolle Reise in die Unterwasserwelt mit all ihren Geschöpfen. Berühmtheiten der Stadt gibt es natürlich auch, denen man nachspüren kann. Da ist zum Beispiel Margaret Mitchell – wer kennt nicht ihren Roman „Gone with the wind“ – Vom Winde verweht – oder hat nicht schon den Film gesehen… Ihr Haus, in dem sie ihr Werk über 10 Jahre schrieb, kann man natürlich auch besichtigen. Es ist offizielles Wahrzeichen der Stadt.

Eine andere Berühmtheit Atlantas ist natürlich Martin Luther King. 1929 wurde er als Sohn eines Predigers geboren und trat 17-jährig in die Fußstapfen des Vaters. Auf dem Gelände seines Geburtshauses in „Sweet Auburn“ fand King nach dem Attentat von 1968 auch seine letzte Ruhe. Im “Martin Luther King Jr. National Historic Site” gibt es eine hochinteressante Ausstellung über die Geschichte des Stadtteiles und über die Bürgerrechtsbewegung.

Wenn ich mir Städte anschaue, habe ich immer einen Plan mit Dingen, die ich mir angucken will. Aber ich gebe mir auch immer Zeit fürs Treiben lassen, selbst Entdecken und Atmosphäre fühlen. Was ich in Atlanta gefunden habe, davon erzähle ich Euch morgen.

Euer Daniel Küblböck

Georgia, the whole day through

18. April 2013

Liebe Fans,

auf der Suche nach dem ursprünglichen Charme der Stadt, wird man in Sweet Auburn fündig. Der Stadtteil war Drehscheibe und Mittelpunkt der Bürgerrechtsbewegung in den fünfziger und sechziger Jahren und ist bis heute ein kulturelles Zentrum der schwarzen Bevölkerung Atlantas. Wenn man die „Martin Luther King Jr. National Historic Site“ besucht, kann man gleich ein bisschen durch die Straßen schlendern und Geschichte nachfühlen.

Virginia Highlands ist angesagtes Trendviertel mit gemütlichen Straßencafés, Antiquariaten, Galerien, Restaurants, Boutiquen, Bars, Kneipen und Nachtclubs. Hier tobt das Leben bis in die frühen Morgenstunden. Es soll sogar New Yorker geben, die extra einfliegen, um hier auf die Piste zu gehen.

Die alternative Szene ist in „Little Five Points“ daheim, einem kleinen Quartier mit vielen Läden, Cafés, Kneipen und Clubs. Man kann schön draußen hocken, die Szenerie genießen und am Nebentisch schrammelt einer auf seiner Gitarre. Ich liebe das. :-)

Und wenn man durch die Seitenstraßen bummelt, gibt es viele alte Südstaatenhäuser zu sehen.

Sobald in Atlanta die Sonne untergeht, wird die Stadt richtig wach, kann man wohl sagen. Ihr Nachtleben ist legendär. Es gibt einige hundert Nachtclubs, Bars, Discos und Hochenergie-Tanz-Clubs und Atlanta ist auch die Welthauptstadt der Rollschuhdiscos.

Als Zentrum für den HipHop ist Atlanta auch bekannt, aber der Jazz spielt immer noch eine wichtige Rolle. Viele Jazzgrößen wurden in Atlanta geboren, aber auch Little Richard und Ray Charles stammen von hier, die sich dem Rhythm & Blues verschrieben haben, der ja seine Wurzeln im Jazz hat. So gibt es in der Stadt jede Menge Jazzclubs, wo täglich Live-Musik geboten wird.

Das Angebot ist so umfangreich, dass es richtig schwer fällt, sich zu entscheiden, wie man den Abend verbringen möchte. Überall liegt Musik in der Luft. In Restaurants wird man beim Essen mit Livemusik unterhalten – sogar die Gerichte auf der Speisekarte tragen die Namen von Jazzgrößen – man kann exotische Getränke probieren. Witzig finde ich auch das „Agatha’s — A Taste of Mystery“ – Restaurant und Theater in einem. Während man speist, entwickelt sich rund um die Tische eine echte Theateraufführung. Total abgefahren. :-)

Wie wichtig der Jazz für Atlanta immer noch ist, zeigt das jährlich im Piedmont Park stattfindende Atlanta Jazz Festival, eines der größten Jazzfestivals des Landes, wo im Mai am sogenannten Memorial Day Wochenende mehr als 100 der besten lokalen und internationalen Jazzmusiker auftreten.

Was das leibliche Wohl anbelangt, da muss ich echt aufpassen. Es gibt die traditionelle Südstaatenküche mit Fleisch, viel Gemüse, Kartoffelpüree und Maisbrot aber man kann auch die ganze Bandbreite internationaler Spezialitäten schlemmen. Man weiß hier zu genießen… gutes Essen und schöne Musik.

Georgia, Georgia, the whole day through,

Just an old sweet song, keeps Georgia on my mind.

Euer Daniel Küblböck

Tennessee

19. April 2013

Liebe Fans,

heute weht hier aber ein frischer Wind.

Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir reisen – um uns frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. :-)

Wir haben jetzt Georgia verlassen und schauen uns ein bisschen in Tennessee um. Tennessee hat seinen Namen von Tanasi, so hieß ein Cherokee Dorf der Region. Und Tennessee wird auch der „Big Bend State“ genannt – weil der Tennessee River eine Biegung macht, so dass der Fluss den Staat zweimal durchfließt. Der gebräuchlichere Beiname aber ist „Volunteer State“ – wegen einer großen Militärtradition: in Tennessee gab es mehr Bürgerrechtskriege als in irgendeinem anderen Staat.

Und man sagt, dass Tennessee der Mittelpunkt amerikanischer Musik ist. Es ist berühmt für den Blues und die Entstehung des Rock’n'Roll (Memphis) und die Country-Musik (Nashville) sowie für seinen Whiskey (Jack Daniel’s).

Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen und natürlich Memphis besuchen, wo wir ein bisschen nach den Wurzeln des Rock’n Roll und des Blues graben werden und wir werden in Nashville, der Welthauptstadt der Country Musik, die Musiklandschaft erforschen.

Wenn man so durchs Land reist, durch die Ausläufer der Appalachen – durch wunderschöne Landschaften übrigens – und unterwegs mal einkehrt, kommt man einfach überall mit Musik in Berührung. Die Leute haben Musik im Blut und ich glaube, jeder spielt irgendein Instrument und zwar richtig gut, ganz alte Leute und ganz junge und alle dazwischen auch: Mandoline, Banjo, Gitarre, Fiddle, Kontrabass, Maultrommel – alles geht beim Tennessee Bluegrass – es ist pure Liebe und Leidenschaft. In früheren Zeiten bauten sich die Leute ihre Instrumente aus Gebrauchsgegenständen, nur um spielen zu können: Banjos aus Keksdosen gab es oder Kürbisgeigen.

Seit dem frühen 17. Jahrhundert brachten Einwanderer ihre Musik mit nach Amerika und so liegen die Wurzeln des Bluegrass in Tanzmusik und Balladen aus Irland, Schottland und England und mit afro-amerikanischen Einflüssen später kam der Blues in die Musik. Sie half den Leuten, ihre Einsamkeit, die Schufterei auf den Feldern und in den Bergwerken bei bitterer Armut zu ertragen.

Bluegrass wird auch als „Folk-Musik im fünften Gang“ bezeichnet :-) – warum auch immer… Bluegrass ist toll, immer unplugged, mit jazzmäßigen Improvisationen, ich hab da so klasse Sachen gehört…sie ist so ursprünglich und so mitreißend.

Hier gibt es unendlich viele Festivals, wo diese Musik zu hören ist. Und die Leute lieben sie einfach.

Euer Daniel Küblböck

Nashville

20. April 2013

Liebe Fans,

Nashville, am Cumberland River gelegen, ist mit 590 Tausend Einwohnern die Hauptstadt des Bundesstaats Tennessee und Zentrum der Country-Musik, wird deshalb „Music City USA“ genannt. Hier gibt es zahlreiche Musikverlage, Künstleragenturen und Plattenfirmen mit ihren Studios – die meisten davon in der sogenannten Music-Row, die „Country Music Hall of Fame“ und die Gitarrenfirma Gibson.

Die sogenannte Oberschicht Nashvilles bevorzugt statt „Music City USA“ den Beinamen “Athen des Südens” – wegen der vielen Universitäten, wegen des städtischen Symphonieorchesters, das schon mehrere Grammys gewonnen hat, und des 2006 fertiggestellten neoklassizistischen Schermerhorn-Konzertbaus.

Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Stadt Musik lebt und atmet. ;-) Selbst die Stromverteilerkästen machen mit und beschallen durch Lautsprecher an der Ampel Wartende mit Hits lokaler Countrygrößen. Das zweite wirtschaftliche Standbein der Stadt ist übrigens die Gesundheitsindustrie. Das hängt jetzt hoffentlich nicht irgendwie mit der Musik zusammen. ;-) Aber hier haben wirklich 250 Gesundheitsfirmen ihren Sitz. Und erwähnen muss ich unbedingt auch die 800 Kirchen der Stadt.

Die „Nashville Skyline“ hat Bob Dylan mit seinem gleichnamigen Album berühmt gemacht. Ich finde, sie schaut schon beeindruckend aus, wie sie sich über dem Cumberland River erhebt. Besonders ins Auge sticht das AT&T Building durch seine außergewöhnliche Architektur. Downtown Nashville gefällt mir übrigens. Alt trifft neu, kann man hier sagen. Ich finde es einfach schön, wenn Altes weiter Bestand neben Neuem hat. Ich mag die Spannungsbögen, die so entstehen. Diese Durchmischung findet man in der ganzen Innenstadt.

Livemusik gibt es hier wo man geht und steht. In manchen Kneipen oder Restaurants sogar schon tagsüber. Diejenigen, die hier nicht VON der Musik leben, leben auf alle Fälle MIT ihr. Das „Herz“ der Stadt, die Music Row, wo die Plattenfirmen sich angesiedelt haben, erstreckt sich über 2 Straßenzüge. Hier sitzt die Musikindustrie und es schaut hier auch aus wie in einem Industriegebiet. Schmucklose Zweckbauten reihen sich aneinander. Auch Elvis Presley hat hier seine Songs eingesungen. Vom 340km entfernten Memphis fuhr er immer her ins Studio B seiner Plattenfirma RCA, das 1977 geschlossen wurde – aber natürlich besichtigt werden kann und Besucherattraktion ist. Roy Orbison, die Everly Brothers, Dolly Parton – sie alle gingen hier ein und aus.

Man muss aber auch sagen, dass hier nicht nur Countrymusic stattfindet. Wegen der zahllosen Aufnahmestudios zog und zieht die Stadt generell viele Musiker und Songwriter an. Zum Beispiel Johnny Cash wohnte über 35 Jahre in Hendersonville, nordöstlich von Nashville. Er und seine Frau June Carter sind auf dem Friedhof “Hendersonville Memory Gardens” begraben. Sein Grab ist eine Pilgerstätte für Menschen aus aller Welt. Und Jack White von den “White Stripes”, lebt seit Jahren in Nashville und betreibt am Ort sogar einen Plattenladen.

Die „Country Music Hall of Fame“ zieht mich natürlich an. Schaut von vorn ein bisschen wie ein Klavier aus, weil die Fenster wie bei einer Pianotastatur angeordnet sind. „Three chords and the truth“, kann man am Eingang lesen, Harlan Howards Definition von Country Music. Auf bis jetzt 118 Tafeln werden die Größen geehrt, die neueste würdigt Garth Brooks. Woody Guthrie fehlt. Musikalische Gründe kann es nicht haben, eher ideologische, Guthrie war ja bekennender Linker.

Im dazugehörigen Museum könnte ich mich tagelang aufhalten. :-) Es gibt 2 Millionen Exponate zu begucken: zerschrammelte Instrumente von bekannten Musikern, goldene Schallplatten von Johnny Cash, jede Menge Fotos, Plakate und Erinnerungsstücke – wie der Cadillac von Elvis mit viel vergoldetem Schnickschnack, Bühnenoutfits, die teilweise blitzen und blinken mit all ihren aufgenähten Strasssteinen – und überall stößt man auf Querverbindungen zwischen Country, Blues, R&B und Pop.

Ein Film wird gezeigt, in dem Studiomusiker interviewt werden. Einer erzählt, er hätte einen Anruf von einem gewissen George Harrison bekommen. Er fragt George, wer er denn sei und mit welcher Combo er unterwegs sei. :-)

Die älteste Radioshow der Welt ist die „Grand Ole Opry“, die es seit 1925 gibt und die immer samstags ausgestrahlt wurde. Inzwischen läuft sie dreimal pro Woche, immer dienstags, freitags und samstags, nicht nur im Radio sondern auch im Internet kann man sie hören. 4000 Leute passen in die „Opry“ und es ist ein tolles Erlebnis, eine solche Show live zu erleben. 1974 ist die Radio-Show aus der Innenstadt Nashvilles in den etwas außerhalb gelegenen Entertainment-Komplex „Opryland“ gezogen.

Die Opry machte Stars und macht Stars. Wer hier auf der Bühne steht und noch keiner ist, wird schnell einer. :-) Aber tragische Geschichten gibt es natürlich auch. Einen Großen, Hank Williams, feuerten sie 1952 weil er alkoholkrank war, und 1965 musste Johnny Cash gehen wegen seiner Tablettensucht. Er hatte im Drogenrausch die Rampenbeleuchtung zerschmettert.Das Ryman Auditorium, 1892 ursprünglich als Kirche erbaut, ist ein nationales Denkmal. Es ist der absolute Mittelpunkt der Music City – „THE MOTHER CHURCH OF COUNTRY MUSIC“. Berühmt geworden ist es durch die „Grand Ole Opry“, die von 1943 bis 1974 hier ihre Heimat hatte. Das Auditorium ist total imposant und sehr beeindruckend. Vielleicht ein bisschen auch wegen der Kirchenfenster. ;-)

Drei der Ausstellungen hier beleuchten die Geschichte der „Grand Ole Opry“ in den 1940er/1950er-Jahren, den 1960er- und den 1970er-Jahren, sowie Johnny Cash und June Carter. Hier gibt es auch Videos von der Johnny Cash Show mit Bob Dylan und Louis Armstrong. Man kann sich auf der Originalbühne, wo schon Legenden wie Hank Williams, Aretha Franklin, Annie Lennox oder Bruce Springsteen gestanden haben, fotografieren lassen. :-) Und eine Platte kann man auch aufnehmen. :-)

Abends finden im Ryman immer noch Konzerte mit großen Namen statt. Und von November bis Januar spielt hier auch noch die „Grand Ole Opry“. Gleich um die Ecke vom Ryman – ungefähr 20 Schritte von der Konzerthalle entfernt ;-) , am Broadway, ist die „Tootsies Orchid Lounge“, eine Bar, wo früher der eine oder andere Countrystar nach seinem Auftritt noch schnell ein Glas kippen ging. Die Location ist legendär. Hier gaben sich Musiker,

Singer & Songwriter die Klinke in die Hand. Man sagt: “Wäre damals eine Bombe in Tootsie’s explodiert, hätten die Plattenbosse Schwierigkeiten mit guten Songs gehabt. Für eine ganze Weile.” Es gibt da eine “Wall Of Fame”, die mit unzähligen Fotos von vielen Berühmtheiten gepflastert ist. In einer Ecke ist eine kleine Bühne, auf der grad die 4-Mann-Combo und eine Sängerin Platz haben. Willie Nelson soll hier nach einem Auftritt seinen ersten Songwriter-Vertrag bekommen haben. Es heißt, er soll damals die Rechte an seinem Hit “Night life” für ein altes Auto eingetauscht haben, nur um nach Nashville zu kommen.

Hier auf dem Broadway ist man am Abend gut aufgehoben: niedrige Ziegelsteinhäuser, bunt bemalt teilweise, umweht von Musik, drinnen wie draußen, man hört viel Country, auch Bluegrass oder Swing, mal laut, mal leise – alles ist möglich. Hier reiht sich ein Honky Tonk ans andere – und was total witzig ist, manche Geschäfte, wo tagsüber irgendwas verkauft wurde, verwandeln sich abends in Kneipen mit Livemusik. :-) Wenn man hier tagsüber unterwegs ist, kann man sich auf jeden Fall mit Cowboyhüten, -stiefeln, Accessoires von Elvis Presley und Ähnlichem ausstatten. ;-) Der Abend und die Nacht gehören der Musik.

Die Musiker, die hier auftreten, sind wie die Kellner und Taxifahrer auf das “Tip”, das Trinkgeld, angewiesen. Deshalb steht meistens ein ausrangiertes – ich sag’s nicht gern – Gurkenglas auf den Tischen. Wenn man ein paar Dollar gibt, wird einem dafür oft mit einem Lächeln oder einem Nicken gedankt, oder man bekommt ein “Thank you!” übers Mikro gehaucht . Manchmal kann sich auch ein kleines Geplänkel anbahnen, zum Spaß und zur Freude aller Anwesenden. :-)

Die Wände in den Honky Tonks sind oft behängt mit Bildern der Country-Ikonen: Dolly Parton, Hank Williams, „the coalminer’s daughter“ Loretta Lynn – und besonders oft die der ganz Großen: Willie Nelson, Kris Kristofferson, Waylon Jennings und Johnny Cash natürlich – die vier, die in den 80er/90er Jahren das „Allstar Quartet The Highwaymen“ waren.

Es ist aber auch so, dass man hier nie weiß, wem man über den Weg läuft oder wer in den Bars und Honky Tonks gerade spielt. Emmylou Harris soll ja überall auftauchen. Sie hält Kontakt zur Szene, setzt sich dazu, spielt mit oder hört einfach zu. Sie ist auch schon mal ohne Ankündigung irgendwo aufgetreten, um sich vor einer Tournee warmzuspielen. Norah Jones wurde auch schon gesichtet.

Was ich auch noch sagen kann ist, dass man hier im Süden einen starken Magen braucht. Man isst sehr gut, aber auch „gehaltvoll“. - “Smmufohlhann?” - “Äh?” - “Some of all, honey?” - “Yes, please“ – ( immer mal druff auf den Teller ;-) )

Da ist es einfach gut, wenn man viel zu Fuß unterwegs ist, sonst werden nämlich die Klamotten wieder störrisch und fangen an zu kneifen – oder ich tanze eben durch die Nächte… ;-) I was dancin’ with my darlin’ to the Tennessee Waltz

When an old friend I happened to see

I introduced her to my loved one

And while they were dancin’

My friend stole my sweetheart from me.

Euer Daniel Küblböck

Home of Country

21. April 2013

Liebe Fans,

eigentlich kann man Nashville auch Eldorado nennen. Nur suchen die Leute hier nicht nach Gold sondern nach Erfolg für ihre Musik. Es ist wirklich so, dass fast jeder hier, dem man begegnet, ob Taxifahrer, Tankwart, Pizzaverkäufer oder die Bedienung im Café, ein Singer-Songwriter ist, der darauf hofft, entdeckt zu werden. Alles ist möglich hier, sagt man, und das mache den besonderen Reiz dieser Stadt aus.

Sehr bekannt ist das Bluebird Cafe, in dem einige große Stars wie Taylor Swift und Garth Brooks entdeckt wurden. Da trifft sich „die Szene“ und tauscht sich aus. Und immer wieder tauchen Talentscouts auf – und wer weiß…

Immer montags ist die Bühne des kleinen Restaurants offen für jeden, der einen eigenen Song vorspielen möchte (Open Mic): maximal zwei Lieder pro Auftritt sind erlaubt und jeder bekommt neun Minuten für seine Performance. Es ist immer gesteckt voll und wenn man nicht stundenlang für einen Platz anstehen möchte, kann man online reservieren. Am besten eine Woche vorher. Es hat eine total nette Atmosphäre, da kriegt man so große Lust, sich auf die Bühne zu stellen und loszulegen. ;-) Vor allem auch, weil die Leute da alle so musikbegeistert sind.

Innerhalb der letzten 30 Jahre ist das Bluebird Cafe, das seit 2008 dem hier ansässigen Songwriter-Verband gehört, zu einer Institution geworden.

Hier in den USA läuft ja seit einiger Zeit die TV-Serie “Nashville” bei ABC, eine Soap, in der es um die Musikszene der Stadt geht, und in der das Bluebird Cafe auch eine Rolle spielt. Ich hatte mich im Vorfeld meiner Reise schon darüber informiert und hab mal reingeschaut. Leider läuft die Serie in Deutschland nur auf dem Pay-TV-Kanal Fox. Find ich schade, denn auch wenn man sich nicht so für die Intrigengespinste und Dramen um Karrieren und Loyalitäten, Macht und Liebe in solchen Soaps interessiert, kriegt man doch viel Atmosphäre der Stadt mit und schöne Bilder und ganz viel Musik. Immerhin wurde der Soundtrack der ersten Staffel schon zum Hit.

Die Stars der Serie lassen sich ja auch ab und zu hier im „Bluebird“ sehen und halten ein Schwätzchen mit den Gästen. :-)

Na ja, auf jeden Fall spielt diese Serie in der Country-Szene und hier in Nashville erlebt man hautnah, wie vielfältig Countrymusic überhaupt ist. Ihr Image ist ja eher konservativ, völlig zu Unrecht, finde ich, wenn man sich das breite Spektrum dieser Musik anschaut.

Die ursprüngliche Country-Musik vor 1920 wird als Old-Time- oder Hillbilly-Musik bezeichnet, die in den 90er Jahren dominierende Musik als New Country. Künstler wie Shania Twain und Garth Brooks brachten die Country Musik in die weltweiten Charts. Der alten Original Hillbilly Musik der Vergangenheit stehen mittlerweile viele verschiedene Arten und Stile zur Seite. Pop Country, New Country, Country Rock, Rockabilly, Blue Grass, Western Swing, Honkytonk, Nashville Sound, Outlaw Country, Urban Cowboy und traditionelle Country Musik werden alle unter dem Title “Country Western Music” zusammengefasst.

Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie hier in Tennessee und auch in Kentucky entstanden aus traditionellen Elementen der Volksmusik der europäischen Zugewanderten, die sich vermischten mit dem Blues und afrikanischen Einflüssen. Es entwickelten sich ganz viele verschiedene Stilrichtungen, aber eines eint sie: dass die Themen aus dem Leben der Menschen behandeln, dass sie mit einfachen Worten komplexe Geschichten erzählen, konkrete Alltagsbezüge haben und Lebensverhältnisse darstellen.

Country Music ist ursprünglich die Musik der einfachen Leute, harmonisch, rhythmisch und unkompliziert. In jedem Haus gab es ein Instrument und so machte man Musik wie es gerade kam.

Das konservative Bild verursacht die Geographie. Country ist die Musik einer vorwiegend republikanischen Gegend und sicherlich gibt es auch konservative Vertreter in diesem Genre, aber es gibt auch die große andere Seite: Johnny Cash, Kris Kristofferson und Tom T. Hall haben mit ihren Songs gegen den Vietnam Krieg protestiert, Merle Haggard hat gegen die Rassendiskriminierung gesungen – oder die Dixie Chicks, die auch gesellschaftlich strittige Themen in ihren Liedern aufgreifen – das sind nur ein paar Beispiele.

Countrymusic ist einfach sehr beliebt hier. Ungefähr 2500 Radiostationen spielen in Amerika ganztägig Country Musik. Statisch gesehen hören ungefähr 60% der US-amerikanischen Bevölkerung diese Musik.

Und ich hör auch gerade Radio. Eben lief „House of the Rising Sun“, das kennen wir ja alle, wurde 1964 in der Fassung der britischen Band The Animals zu einem Riesenhit. Es ist ja ursprünglich ein amerikanischer Folksong: „Rising Sun Blues“, der wurde in der Fassung von Doc Watson gespielt. Einfach zur Gitarre gesungen. Ganz toll. Irgendwie fühlt man bei dieser Interpretation richtig die Wurzeln des Liedes.

Nashville ist unglaublich spannend…

Man in Black

22. April 2013

Liebe Fans,

ich bin ja ein großer Johnny Cash Fan. Hier in Nashville findet man überall seine Spuren. In den Kneipen am Broadway hört man oft seine Songs. In dieser Stadt hat er gelebt und hier ist er auch vor 10 Jahren gestorben. “I walk the line” steht auf seiner Grabplatte im Memorial Gardens in Hendersonville. Zeitlebens innerlich zerrissen, kämpfte er immer gegen seine eigenen Dämonen an. Er schrieb zornige, rebellische Songs über Fließbandarbeiter, Soldaten, Pioniere, die Eisenbahn, den Völkermord an den Indianern, über Kriminelle und Revolverhelden. “The poor and beaten down, the sickly and the old” sind die, für die er einstehen wollte.

„Der Rest der Welt soll wissen, wie es um die Dinge wirklich steht: schlecht nämlich“, sagte er. Ich hätte mir ja gern das Johnny Cash Museum angeschaut, das bereits im letzten Sommer fertiggestellt sein sollte, aber es öffnet erst irgendwann demnächst. Der Museumsshop ist aber bereits in Betrieb. :-) 1932 wird J.R. Cash in Kingsland/Arkansas als Sohn einer gläubigen Frau und eines armen Baumwollfarmers geboren, er ist das vierte von sieben Kindern und wächst in bitterer Armut auf. Wie er später erzählte, spielte Musik immer eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben.

An den langen Tagen auf dem Feld hat er immer nachgesungen, was aus dem Radio kam. „Eine wundervolle Welt da draußen, die in der Musik zu mir kam.“ Mit 4 Jahren erzählte er seiner Mutter von seinem Traum: „Eines Tages singe ich im Radio“. Sie hat ihn darin immer bestärkt, Musik zu machen und schenkte ihm, als er zehn Jahre alt war, seine erste Gitarre. Dann passierte ein Unglück, das sein Leben prägte. Sein zwei Jahre älterer Bruder stirbt mit 14 Jahren, nachdem er in eine Kreissäge geraten ist. Der Vater gibt ihm die Schuld. Johnny Cash sagte später: „Er war mein Beschützer, der große Bruder. Ihn zu verlieren das war, wie einen Teil von mir selbst zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ich das jemals überwunden habe.“

Als er die Schule beendet hat, geht Cash 1950 zur Air Force und wird ein Jahr später als Funker bei einer Abhöreinheit in Landsberg am Lech in Bayern stationiert. Hier gründet er seine erste Band, die „Landsberg Barbarians“ und er scheibt den „Folsom Prison Blues“. Nach seiner Militärzeit in Deutschland zieht Johnny Cash 1954 nach Memphis/Tennessee, heiratet seine erste Frau Vivian Liberto, mit der er 4 Töchter hat. Tagsüber arbeitet er als Vertreter für Elektrogeräte, abends spielt er mit dem Bassisten Marshall Grant und dem Gitarristen Luther Perkins in verschiedenen Clubs in Memphis – sie nennen sich „ Johnny Cash & The Tennessee Two“. In dieser Zeit reift seine erste Nummer eins: „I walkt the line“.

Er will sich bei einem Label in Memphis vorstellen, das sehr angesagt ist, „Sun Records“. Hier ist Elvis unter Vertrag und einige Countrygrößen und schwarze Blues- und Gospelkünstler. Cash ruft drei- oder viermal an für ein Vorstellungsgespräch, wird aber immer abgewiesen. Also setzt er sich eines Morgens auf die Treppe vor dem Studio und wartet darauf, dass der Chef zur Arbeit kommt, Sam Phillips. Der sagt, als er ihn so hocken sieht und von seinem Anliegen hört „Okay, kommen Sie rein, lassen sie hören.“

Die erste Single “Hey, Porter/Cry! Cry! Cry!“ (1955) erreicht Platz 14 der Billboard Country Songs, die zweite „Folsom Prison Blues“ (1955) landet auf Platz 4 der Country-Charts. Und „I walkt he line“ wird Nr. 1 der Country-Charts und kann sich auch unter den Top 20 der Pop-Charts platzieren.

Aus einem lustlosen Staubsaugervertreter wird plötzlich ein Superstar. Durch Elvis, der Johnny vergöttert, lernt er June Carter kennen, die in seiner Band singt. 1958 zerstreitet sich Cash mit Sun Records, die ihm zu wenig Schaffensfreiheit lassen, er wechselt zu Columbia Records und zieht nach Californien.

Es ist auch die Zeit, in der seine tragische, knapp neunjährige Alkohol- und Drogenkarriere beginnt. Um über 300 Auftritte pro Jahr zu überstehen, schluckt er Amphetamine und Barbiturate wie Bonbons und spült mit Alkohol nach. Das führt zu zahlreichen „Ausfällen“ in der Folgezeit. Er verursacht im Rausch ein paar schwere Autounfälle, wird an der mexikanischen Grenze beim Schmuggeln von Pillen in seinem Gitarrenkoffer erwischt, hat Gewaltausbrüche auf der Bühne – es folgt die Scheidung von Vivian Liberto. Cash magert immer mehr ab und seine Stimme wird brüchig.

Er kauft ein Haus am Old Hickory Lake in Hendersonville in der Nähe von Nashville. Später erinnert er sich – 35 war er damals: „”1967 war ich auf Amphetamin. Ich war total durchgedreht, stieg in den meinen Jeep und fuhr raus nach Chattanooga zu einer gigantischen Höhle mit kilometerlangen Gängen.“ Er klettert dort mit seinen Pillen hinein, um zu sterben. Er hat zwei Dutzend Alben produziert in zehn Jahren, zwei Dutzend Singles waren in den Top-Ten. Aber sein Bariton ist kaputt, sein Schlafrhythmus ist kaputt und seine Ehe ist kaputt.

„Ich würde niemals sagen, Gott sprach zu mir, aber es kam mir vor als hörte ich eine Stimme sagen „Du wirst jetzt noch nicht sterben.“ Also bin ich raus in meinen Jeep und zurück nach Hause gefahren. Der Anfang vom Ende seiner Sucht. Vier Wochen dauert der Kalte Entzug, isoliert, zuhause, an seiner Seite die Frau, die er seit Jahren liebt, June Carter. „Wahrscheinlich bin ich ihretwegen noch am Leben. Wir sind uns begegnet als ich dabei war, mich zu zerstören.“

If I could start again, a million miles away,

I would keep myself. I would find a way.

JOHNNY CASH – HURT LYRICS

Im Frühjahr 1968 heiratet er June Carter. Aber das Selbstzerstörerische lässt Cash nicht los. Blues und Gospel fließen in seine Musik ein, er spielt keinen typischen Country: “Ich lasse mir von niemandem einreden, es sei falsch über Tod und Teufel und Drogen zu singen.”

1968 tritt er live im Gefängnis von Folsom auf, der Mitschnitt wird zu seinem populärsten Album. Und Johnny Cashs Konzert im kalifornischen Gefängnis von San Quentin im Jahr darauf ist eines der denkwürdigsten Konzerte der Musikgeschichte und wird zur Legende.

Von Juni 1969 bis März 1971 erhält er auf ABC eine eigene Fernsehshow und er veröffentlicht seine Autobiographie. 1971 veröffentlicht er „Man in Black“ und tritt nur noch in schwarzer Kleidung auf. Er trägt Schwarz „für die Unterprivilegierten und Verlierer dieser Welt“, sagt Cash. Er macht sich zum Sprachrohr für die Unterdrückten.

1980 wird er als jüngster Künstler in die “Country Music Hall of Fame” aufgenommen. Es geht ihm nicht gut. Seine Dämonen haben ihn wieder eingeholt. Er muss erneut einen Tabletten-Entzug machen. Mit seiner Musik gehört er zu den Wegbereitern der sogenannten „Outlaw-Bewegung“, die sich gegen die glatten Country-Pop-Produktionen Nashvilles auflehnt. 1985 schließen sich seine Mitstreiter dieser Bewegung, Waylon Jennings, Willie Nelson und Kris Kristofferson mit ihm zusammen und gründen „The Highwaymen“. Mit dem gleichnamigen Titelsong ihres Albums erklimmt Cash das erste Mal seit über 10 Jahren wieder Platz 1 der Country-Charts.

Nach einem Jahrzehnt, in dem sich seine Platten immer schlechter verkaufen, kommt 1993 der junge Rick Rubin, einer der erfolgreichsten Produzenten der Popmusik, auf Cash zu. „ „Ich mochte Rick Rubin sofort. Ich fragte, wenn ich für dein Label produziere, was würdest du anders machen und er sagte, dich vor ein Mikrophon setzen mit deiner Gitarre und dich singen lassen, was du willst… Und ich sagte, das ist mein uralter Traum.“

1997 wird bei Cash eine unheilbare Krankheit diagnostiziert: autonome Neuropathie. Dabei sterben langsam die Nervenenden ab. Aber Johnny Cash steht noch einmal auf. Sechs erfolgreiche Alben entstehen.

Cash kämpfte gegen die Krankheit an, und im Frühjahr 1999 teilt er der Zeitung USA Today mit, dass er sich vorgenommen habe, den Namen der Krankheit zu vergessen und ihr keinen Raum in seinem Leben zu geben. Er

wolle positiv denken und nicht glauben, dass er eines Tages behindert sein werde. Er arbeitet unermüdlich.

Am 15. Mai 2003 verstirbt Johnnys Ehefrau June Carter Cash im Alter von 73 an den Folgen einer Herzklappen-Operation. Johnny Cash, schwer krank, hat starke Schmerzen, ist halb blind, halb gelähmt, leidet an Atemproblemen, schleppt sich immer wieder ins Studio, kämpft weiter, trotzt dem Tod jeden einzelnen Tag ab und arbeitet an seiner Musik.

Am 11. September 2003 telefoniert Rick Rubin mit ihm, dass er ihm Abmischungen für die CD-Box Unearthed schicken werde, die Cash aber nicht mehr anhören kann. Er stirbt am nächsten Tag, dem 12. September

2003, im Baptist Hospital in Nashville an Lungenversagen – in seinem zweiundsiebzigsten Lebensjahr.

Ah, I’d love to wear a rainbow every day

And tell the world that everything’s okay

But I’ll try to carry off a little darkness on my back

Till things are brighter, I’m the Man In Black

JOHNNY CASH – MAN IN BLACK LYRICS

Euer Daniel Küblböck

Walkin‘ in Memphis

23. April 2013

Liebe Fans,

sunshine & blue skies! :-) Wir sind in Memphis!

Elvis-Town könnte man fast schon sagen – obwohl Memphis so viel mehr ist. Kings-Town wäre auch eine Option. Immerhin werden drei „Kings“ hier sehr verehrt.

Zwei der “Kings” starben in dieser Stadt, der eine, Martin Luther King, Friedensnobelpreisträger und lebenslang Kämpfer gegen soziale Unterdrückung und Rassismus, wurde ermordet. Der andere, Elvis Presley, der die Musik revolutionierte, starb an Herzversagen. Der dritte “King”, B. B. King, “The King Of The Blues” ist jetzt 87, betreibt einen berühmten Club in der Stadt, und tritt dort manchmal noch auf, spielt Gitarre und berührt die Menschen mit seiner Musik zutiefst.

Mit etwa 647.000 Einwohnern ist Memphis die größte Stadt im Bundesstaat Tennessee. Der Mississippi River wälzt seine Wassermassen an der Stadt vorbei, die er in der Vergangenheit manchmal nicht im Zaum halten konnte, was schwere Überflutungen verursachte.

Die Stadt soll übrigens nach der altägyptischen Stadt Memphis benannt worden sein, wegen der geografischen Parallelen, dort ist es der Nil, hier der Mississippi. Frei übersetzt bedeutet der Name „Ein guter Platz“ – und das ist es ja irgendwie auch. :-)

Wohl um diese Parallelen deutlich zu machen, wurde 1991 am Ufer des Mississippi River „The Pyramid“ gebaut, ein 32 Stock hohes Veranstaltungsgebäude aus Edelstahl, natürlich pyramidenförmig ;-) , mit einer 6 Meter hohen Skulptur des Pharao Ramses am Eingang. Es hat Platz für 20.000 Menschen, im Moment findet dort aber gar nichts statt. Seit einem letzten Konzert im Februar 2007 wird die weitere Verwendung der Pyramide diskutiert.

Wundert Euch nicht, wenn ich den Mississippi immer Mississippi River nenne. Das muss man hier nämlich. Wenn man hier nach dem Mississippi fragt, erntet man oft ein Schulterzucken, die Leute denken, man meint einen Club oder ein was auch immer. Wenn man den Fluss meint, muss man das auch sagen. :-)

Ich guck ja immer gern von oben auf die Stadt, bevor ich sie „erobere“ und dafür bietet sich das Madison Hotel an, ein historisches Hotel, neu auferstanden sozusagen in einem über 100 Jahre alten Bankgebäude, das eine tolle Dachterrasse hat. Man sieht die ganze Innenstadt, den mächtigen, in der Sonne glitzernden Mississippi (River) ;-) mit der Memphis Arkansas Bridge, die rüber nach West Memphis in Arkansas führt.

Ich hab mir gedacht, wir klappern jetzt zusammen erst einmal die „must-see“s ab, – die ja auch alle mit Musik zu tun haben – bevor wir in die Straßenszene tauchen um den Blues der Stadt einzusaugen – und vielleicht noch einen Ausflug nach Graceland machen… :-)

Für das „Rock and Soul Museum“ an der Kreuzung der Bluesmeile Beale Street mit dem ebenso legendären „Blues Highway 61“, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. „The Beat Starts Here“ so lautet das Motto des Museums, das klingt ja schon mal nett. :-) Es ist das größte Museum über die Musik der Südstaaten und soll „die wohl beste Ausstellung über Amerikas Musikgeschichte im ganzen Land“ sein. Es gibt einen Einführungsfilm über die Musik aus Memphis – von den Ursprüngen auf den Baumwollfeldern in den 1930er Jahre bis zur vielfältigen Kreativität, die in den Studios Sun, Stax und Hi in den 1970ern stattfand.

Dann bekommt man einen Audioguide an die Hand mit Erklärungen und über 200 Titeln in CD-Qualität und startet den Rundgang – im eigenen Tempo – durch die Entstehungsgeschichte des Blues, Soul und Rock ‚n‘ Roll. Zum jeweiligen Genre kann man sich diverse Musiktitel anhören. Man bummelt von Raum zu Raum und bekommt schön die Hintergründe der einzelnen Exponate vermittelt. Kostbare Schätze der Ausstellung sind die Original-Mischpulte der legendären Studios Sun Records und Ardent. Und es gibt auch ein einfaches Farmhaus weißer Siedler aus Europa zu sehen, wie es hier in Tennessee in den 20er/30er Jahren zu finden war. Die Einrichtung besteht aus ein paar roh gezimmerten Möbeln – und kaum zu glauben: einem Radio!

Ganz klasse finde ich die vier Jukeboxen, die verteilt im Museum stehen und wo man sich auch noch Songs anhören kann. Es ist ein tolles Museum, wo man eine Fülle von Informationen bekommt und es haben hier wirklich alle Musikgrößen einen Platz gefunden.

“The Stax Museum of American Soul Music” ist ein weiteres Museum auf unserer Liste, hier erfährt man auf einer Fläche von fast 1600 Quadratmetern alles über das weltberühmte Soul-Label Stax aus Memphis. Hier kann man tief in die Geschichte des Soul eintauchen. In den 1960er Jahren, bis zur Schließung von Stax Records im Jahr 1975, war Stax das Epizentrum der Soulmusic, als Otis Redding, Aretha Franklin, Booker T. & The M.G.‘s, Isaac Hayes, Sam & Dave und Wilson Picket von Memphis aus die Musikwelt aufmischten und hier ihre Aufnahmen machten.

Alle bekannten Künstler, die bei Stax ihre Platten aufnahmen, werden vorgestellt auf Tafeln mit vielen Erläuterungen.

Es gibt mehr als 2.000 Exponate anzuschauen, Originalinstrumente, Fotografien, bunte Bühnenkostüme und über 2500 Erinnerungsstücke. Otis Reddings Lieblingsjacke aus braunem Samt ist ausgestellt und auch das Saxophon aus den Trümmern des Flugzeugs, mit dem er und die meisten Mitglieder seiner Band in den Tod stürzten. Als „Glanzstück“ der Ausstellung würde ich auf Anhieb den pflaumenblauen Cadillac Eldorado, Baujahr 1972, von Isaak Hayes, nennen, der mit dicken Teppichen ausgelegt ist und dessen 24karätige Goldauflage im ganzen Frontbereich einen fast blind macht. :-) Obwohl – seine gelben Plateauschuhe auch nicht schlecht sind. ;-)

Das berühmte Stax Records Studio A wurde nachgebildet. In einer kleinen Halle laufen ständig Folgen der amerikanischen Kult-Fernsehserie „Soul Train“. Die „Hall of Records“ zeigt rund 800 Single-Platten und 300 Alben und auf interaktiven iPadStationen spielen mehr als 300 Stax-Titel von mehr als 84 Künstlern.

Und natürlich ist man, wenn man sich hier bewegt, sowieso ständig von Musik umweht in wirklich jedem Winkel des Museums. Es feiert heuer übrigens Zehnjähriges. :-)

Jetzt schauen wir noch in das Studio von Sun Records. Das Gebäude sieht irgendwie putzig aus und wurde unter Denkmalschutz gestellt. Am Eingang steht eine Tafel, da schreib ich Euch mal den Wortlaut ab:

SUN RECORDS

In the early 1950’s Sun Reords was

a small recording studio located here

at 706 Union, Owned and operated by

Sam C. Phillips, Sun Records became

Nationally known for giving many

Local area artists, both black and

white, their start in the recording

industry. This included Elvis Presley,

Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy

Orbison, Carl Perkins, Charlie Rich,

B. B. King, Rufus Thomas, Howlin’

Wolf and others.

Sam Phillips war „Radiomann“, als er 1950 den Memphis Recording Service gründete – für Bluesmusiker, denen bis dahin ein Aufnahmestudio gefehlt hatte. Hier spielten B.B. King, Howlin‘ Wolf und andere ihre Platten ein. Als 1951 Jackie Brenston and his Delta Cats mit Ike Turner am Klavier Rocket 88 aufnahmen – für viele Musikgeschichtler der erste Song des Rock ‘n‘ Roll überhaupt – und die Platte ein Riesenerfolg wurde, konnte Sam Phillips das Label Sun Records gründen und sein Tonstudio in einem ehemaligen Heizungsreparaturladen eröffnen.

Und 1954 hat Elvis hier seinen ersten Hit „That’s alright, Mama“ aufgenommen.

Man bezeichnet das „Sun Studio“ ja auch als Geburtsstätte des Rock ‘n’ Roll.

Nach Elvis gingen viele Musiker hier ein und aus in der Hoffnung, Sam möge für sie denselben Erfolg herbeizaubern wie für „den King of Rock ‘n‘ Roll. Carl Perkins konnte mit Blue Suede Shoes die Spitze der Charts von Pop, Country und Blues erklimmen. Sam Phillips beständigster Hitgarant war dann aber Johnny Cash. Bis heute nehmen im Sun Studio Künstler wie etwa U2, Tom Petty, John Mellencamp und Chris Isaak ihre Musik auf.

Man erzählt uns, dass im Sun Studio jeder der wollte, eine Platte aufnehmen lassen konnte. Wenn die Musik dem Studioleiter Sam C. Phillips gefiel, versuchte er auch gleich, sie bei verschiedenen Radiostationen unterzubringen. So war das Studio Ausgangspunkt für viele Karrieren.

Und was gibt es hier zusehen? Glasvitrinen mit verschiedenen Exponaten der Künstler, die hier aufnahmen, dazu werden Erläuterungen und Anekdoten serviert. Im kleinen Studio stehen ein paar Instrumente rum, ein Mikrophon aus den 60er Jahren und es hängen etliche Künstlerfotos an den Wänden. Es ist schon witzig in einem Studio zu stehen, in dem schon so viele Größen ihre Musik gemacht haben…

Nach der Besichtigungstour kann man hier übrigens eine eigene CD aufnehmen. Ich wollte nicht. :-) Ich hab ja schon. :D

Morgen werden wir mal ein bisschen Atmosphäre schnuppern und durch die Stadt bummeln, die Musik ist, wie die Leute sagen. Hier machte Elvis 1953 seine ersten Schritte, hier zündete Jerry Lee Lewis sein Klavier an, und hier begann Johnny Cashs Weg durch die Welten von Country, Gospel und Rock.

Euer Daniel Küblböck

Walkin‘ in Memphis (2)

24. April 2013

Liebe Fans,

Memphis von oben hab ich schon gesehen, heute will ich mir die Stadt mal von unten näher anschauen. Dafür steige ich in den Main-Street-Trolley. Das ist eine kleine historische Straßenbahn, die die Mainstreet und die Riverfront abfährt.

Die Haltestellen mit ihren kleinen grünen Wartehäuschen sehen nett aus und sind optisch schön abgestimmt auf dieses Vehikel aus uralten Zeiten mit seinen Holzbänken, auf denen man ordentlich durcheinandergeschüttelt wird. :-)

Eine Rundfahrt kostet einen Dollar. Die Fahrkarte kann man an einem Automaten in der Bahn ziehen.

Gemütlich fahren wir durch Downtown Memphis, sehen alte Häuser an uns vorbeiziehen und die Pyramide von Memphis. Eine Klimaanlage hat die Bahn nicht, aber die Fenster lassen sich öffnen. Das ist doch auch schön.

Die Fahrt an der Riverfront führt – wie der Begriff schon vermuten lässt – am Mississippi (River) entlang und man hat einen weiten Blick über den Fluss.

Jetzt wollen wir aber mal in die Wiege des Blues gucken und auch dem rebellischen Baby des Blues, dem Rock ‘n’ Roll auf die Spur kommen. Und das machen wir am besten auf der Beale Street, am südlichen Ende des Stadtzentrums. Sie galt in früheren Zeiten als Zentrum der Kultur und des Lebensstils der Schwarzen. Hier war die Luft erfüllt von den Tönen des Blues, die fast aus jedem Gebäude drangen. In einer der Bars in der Beale Street schrieb W.C. Handy im Jahre 1912 die Musik auf ein Blatt Papier, die auf den Baumwollplantagen gesungen wurde, schrieb den “Memphis Blues”, zimmerte damit die Wiege des Blues und machte Memphis so zu seiner Geburtsstätte.

Sein Haus, in dem er unter ärmlichen Bedingungen seine sechs Kinder großzog, ist heute ein Museum. Und einen Park ihm zu Ehren gibt es hier auch.

Die Musikszene des Blues lebt noch immer in der Beale Street. Der Blues brodelt durch die Straße. Hier steht auch der Club von B. B. King, der ja eine Ikone des klassischen Blues ist. Man kann wirklich sagen, hier brennt die Luft. Es gibt Bars und Clubs, wo erstklassige Bands auf der Bühne stehen, man hört Rock`n‘ Roll, Jazz, ein bisschen Country – aber in erster Linie wird der authentische Delta-Blues vorgetragen. Ein paradiesischer Ort. :-)

Musiker aus der ganzen Welt, die den Blues lieben treffen sich hier. Zum Beispiel muss man sich nicht wundern, wenn einem ein Rolling Stone oder Eric Clapton hier über den Weg laufen. Die schlendern auch ab und zu durch die Clubs und Bars, um die Entwicklung der Südstaaten-Musik zu verfolgen und sich inspirieren zu lassen.

Auch Elvis soll schon als Teenager diese Straße entlanggeschlendert sein, um sich von der Musik beflügeln zu lassen, die aus den Clubs auf die Straße wehte.

Aber nicht nur die Seele wird hier gestreichelt – es gibt auch super Barbecue-Restaurants und einzigartige Läden. Jedes Jahr im Mai findet hier übrigens das legendäre Beale Street Music Festival statt und ich kann mir vorstellen, dass es hier dann richtig voll wird. :-)

Die Musik ist wirklich allgegenwärtig. Überall trifft man auf Straßenmusiker oder Verweise auf Musiker, die hier arbeiteten und lebten – oder die Skulptur „Ascend of the Blues“, eine 12 Meter hohe Doppelspirale aus Klavieren, Gitarren und Banjos des französischen Künstlers Arman. Da fällt mir gerade ein, in Atlanta hab ich eine steinerne Skulptur der Bremer Stadtmusikanten gesehen. Auch lustig, oder? :-)

Jetzt fahren wir noch nach Graceland. Sam C. Phillips, der Chef von Sun Records, soll sich mal beklagt haben: “Könnte ich doch nur einen Weißen finden, der den Negro-Sound drauf hat, dann wäre ich bald Milliardär” – tja, und dann marschierte Elvis durch die Tür, nahm dort den Blues-Song “That’s alright, Mama” – und genau der machte den damals 19-Jährigen zum Weltstar. Anfänglich boykottierten die meisten Radiosender seine Musik weil viele dachten, Elvis wäre ein Schwarzer. Letztendlich schaffte Elvis es mit seiner Musik, Rassenschranken zu überwinden. Elvis schuf die Basis für schwarze Rock’n'Roller wie Chuck Berry, Fats Domino und Little Richard. Innerhalb von zwei Jahren wurde Elvis zum absoluten Superstar Amerikas. Die ersten fünf Platten, die Elvis bei Sun aufnahm, vereinten Blues, Country und Gospel zu einem ganz neuen Sound. Danach war in der Musik nichts mehr wie vorher.

Rock’n'Roll eroberte die Welt. Mit seinen Elementen von Blues und Swing ging er in Herz und Hüften und begeisterte die Massen.

Graceland

Im Alter von 22 Jahren kaufte Elvis dieses Südstaaten-Herrenhaus in Memphis. Jeder Besucher bekommt einen digitalen Walkman, den Priscilla Presley besprochen hat und sie vermittelt sehr persönliche Eindrücke von ihrem Leben mit dem “King”. Ein bisschen plüschig schaut es inwendig aus. Neben den obligatorischen Wohnräumen gibt es hier ein Musikzimmer mit Klavier, ein Dschungelzimmer, ein Fernsehzimmer und ein Billardzimmer.

Es gibt weiterhin noch andere Räumlichkeiten und Nebengebäude zu besichtigen, die Exponate aus Elvis‘ Künstlerkarriere enthalten, Hunderte von Goldenen und Platinscheiben, Bühnenoutfits und und und.

Im Meditationsgarten finden wir die Grabstätten von Elvis, von seinen Eltern sowie seiner Großmutter.

Hier legen Fans Blumen, Bilder und Briefe ab.

Im Graceland Plaza auf der anderen Straßenseite kann man sich Elvis’ Fuhrpark anschauen: den berühmten “Pink Cadillac”, 22 weitere Schlitten, ein paar Motorräder und die Privatjets “Lisa Marie” und „Hound Dog“.

Elvis war ja völlig autoverrückt. Gefiel ihm eins, musste er es haben. Andererseits fackelte er auch nicht lange, wenn ein Auto ihm Probleme machte, dann griff er schon mal zum Revolver und knallte es kurzerhand ab.

Elvis ist ja schon ein Phänomen, muss man sagen. Noch 35 Jahre nach seinem Tod am 16. August 1977 strömen täglich Menschenmassen aus aller Welt in sein ehemaliges Heim nach Graceland, das Museum, Pilger- und Gedenkstätte für den „King of Rock ‘n’ Roll ist.

Für Martin Luther King, der am 4. April 1968 hier in Memphis auf dem Balkon des Lorraine Motels ermordet wurde, gibt es auch eine Gedenkstätte. Das Motel wurde zum “America´s Civil Right Museum” umgebaut. Man bekommt eine Menge Informationen dort und all die Eindrücke gehen sehr unter die Haut.

„I have a dream“ sagte er 1963 in seiner berühmten Rede…

There’s nothing like the Handy Band that played the Memphis Blues so grand.

Oh play them Blues.

That melancholy strain, that ever haunting refrain

Is like a sweet old sorrow song.

Here comes the very part that wraps a spell around my heart.

It sets me wild to hear that loving tune a gain, the Memphis Blues.

W.C. Handy

Memphis Blues lyrics

Euer Daniel Küblböck

Louisiana

Louisiana

25. April 2013

Liebe Fans,

Louisiana ist nicht groß, hat ca. 4,4 Millionen Einwohner, ist aber sehr vielfältig. Ihr wisst schon … wie meine Oma damals sagte „Die Kleinen sind die Delikatessen.“ :-) Sein Beiname ist übrigens Pelican State. Und der Braunpelikan ist auch offizieller Staatsvogel von Louisiana und auf dem Siegel des Staates abgebildet.

In Louisiana, entlang des Golfs von Mexiko und an den Ufern des Mississippi River leben unglaublich viele von ihnen. 1970 wurden sie in den Vereinigten Staaten unter Artenschutz gestellt, denn durch die Anreicherung von Pestiziden, besondere DDT, in der Nahrungskette, wurde der Stoffwechsel der Tiere erheblich gestört. Dünnschalige Eier waren die Folge, die kaum eine Chance hatten, ausgebrütet zu werden.

Die größte Stadt Louisianas ist New Orleans, die Hauptstadt ist Baton-Rouge. Der Name „Louisiana“ geht zurück auf den französischen König Ludwig („Louis“) XIV. zurück, 1803 kaufte der damalige Präsident Thomas Jefferson den Bundesstaat von Napoleon I. ab. 1812 wurde Louisiana der 18. Bundesstaat.

Zahlreiche Einflüsse haben das Gesicht dieses Staates geprägt, spanische, französische, englische, indianische, afrikanische, karibische – und man sieht sie im unterschiedlichen Erscheinungsbild der Bevölkerung, in der Vielfältigkeit der Baustile, man hört sie in den unterschiedlichen Sprachen, in den verschiedenen Musikstilen, man schmeckt sie im magischen Mix der vielen Küchen und man fühlt sie einfach.

Die Musikvielfalt, die man hier findet, ist einfach einzigartig. New Orleans ist die Wiege des Jazz. Er wurde in den Bars der Stadt groß und er ist heute noch der Herzschlag der Stadt. Man hört ihn überall. Dann gibt es die Cajun-Musik, die ihren Ursprung in den Bayous von Cajun-Country hat. Der Zydoco ist nahe verwandt mit ihr.

Der Gospel ist hier daheim, der aus den “Spirituals” der afroamerikanischen Bevölkerung hervorging. Und der Rockabilly wurde hier Mitte der 1950er Jahre geboren, als junge, hauptsächlich weiße Musiker den schwarzen Rhythm & Blues neu interpretierten und mit Country-Musik vermischten.

Berühmte Musiker stammen aus Louisiana, wie zum Beispiel: Louis Armstrong, Harry Connick Jr., Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Leadbelly Ledbetter und Wynton Marsalis. Am 29. August 2005 wurden große Teile des Landes von dem Hurrikan “Katrina” getroffen und teilweise regelrecht verwüstet. Der Sturm kostete etwa 1.800 Menschen das Leben und in New Orleans herrschte absoluter Ausnahmezustand.

In Louisiana sagt man “Laissez les bons temps rouler!” Lasst es euch gut gehen! Genießen ist in diesem Staat eine Vollzeit-Beschäftigung. Schauen wir mal…

Euer Daniel Küblböck

The Big Easy

26. April 2013

Liebe Fans,

New Orleans / Louisiana – da klingt der Name doch schon wie Musik, oder? Ich freue mich so darauf, diese Stadt zu entdecken, ihre vielen Gesichter, das Lebensgefühl, die Lebensart hier. The Big Easy mit all seinen Besonderheiten, mit seinem Jazz, mit seinem Flair.

Hier findet zurzeit übrigens grad das NEW ORLEANS JAZZ & HERITAGE FESTIVAL statt und es sind viele Berühmtheiten in der Stadt. Mal gucken, was ich so davon mitkriege. ;-) Stürzen wir uns einfach mal rein ins Getümmel…

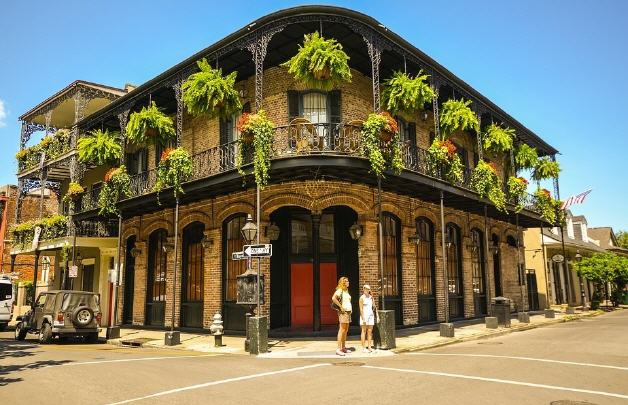

Was New Orleans oder Nola, wie man es auch nennt, so besonders macht, sind seine Wurzeln, darunter französische, spanische, kreolische, karibische und afrikanische und das spiegelt sich einfach in allen Lebensbereichen, in Kultur, Architektur und Küche.

Die Stadt hat ja eine einzigartige Geschichte. Zuerst waren die Franzosen da. Sie gründeten „La Nouvelle Orleans“ mitten in den Sümpfen, French Quarter 470 Einwohner. 1762 übernahmen die Spanier. Mittlerweile bevölkerte die Stadt eine bunte Mischung: französische Kleinadlige, deutsche Farmer, Einwanderer von den Kanaren, Händler aus der Karibik, Iren, Briten, Indianer und frei gelassene Sklaven. Immer wieder verwüsteten schwere Feuersbrünste die Stadt, die konnten aber den Pioniergeist nicht stoppen. 1800 übernahmen wieder die Franzosen, die das Land aber gleich an die Vereinigten Staaten verkauften, – zum Preis von weniger als drei Cent pro 4000 Quadratmeter. Jetzt zogen auch Amerikaner in die Stadt und richteten sich außerhalb ein, im heutigen „Garden District“. 1812 wurde Louisiana dann zum 18. Staat der Union, hatte wenig später knapp 100.000 Einwohner und war damit viertgrößte Stadt der USA. Damals florierte der Handel mit Baumwolle und Zucker, das, und natürlich die Sklaverei hatten New Orleans reich gemacht, die Stadt boomte. Man baute prachtvolle Villen, Opernhäuser, Spielhöllen, Cafés und Bordelle und alles existierte nebeneinander. Im Laufe der Zeit gab es ein Auf und Ab und momentan steigt die Kurve wieder an.

Am besten starten wir im Herzen der Stadt, dem French Quarter, oder auch Vieux Carre genannt, von einer französisch-spanischen Architektur geprägt. Hier tobt das Leben und alles ist anders, als man es vom übrigen Amerika kennt. Die schönen alten Häuser, weiß oder pastellfarben, mit ihren schmiedeeisernen, blumengeschmückten Balkons, total schöne Innenhöfe, Kopfsteinpflastergassen, überall spielt Livemusik, Bands ziehen durch die Straßen und verdienen sich mit ihrer Musik den Lebensunterhalt, und ganz ehrlich, wenn da an der Straßenecke ein Saxophonist seine Jazztöne in das Gewusel schickt, dann geht mir das Herz auf. Hier klingen so viele Sprachen in den Ohren. Die der Einheimischen, die mit dem typischen Dialekt des Südens sprechen und einige die auch die französische, spanische, haitianische, jamaikanische Sprache sprechen – und die Touristen mit ihren Sprachen aus allen

Kontinenten.

Überall sieht man Straßenkünstler, Leute die zeichnen, lebende Statuen, es hocken Grüppchen zusammen, die lebhaft miteinander diskutieren, Prediger lesen aus der Bibel vor und prangern die Sünden der Menschen an, und Pferdekuschen rattern über das Pflaster und transportieren Touristen aus aller Welt durchs Viertel.

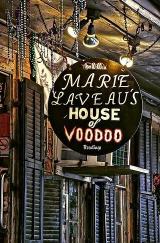

Es gibt jede Menge Museen und Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen und Shops ohne Ende: Kunst-und Antiquitätenläden, es gibt Läden mit „Handgemachtem“ lokaler Handwerker, Voodoo-Shops, Zigarrengeschäfte, wo es handgerollte Produkte gibt, Boutiquen, Schuhgeschäfte, Bücher- Platten- und Teeläden…einfach alles. Und immer wieder Musik.

Und auch nachts sind hier die Straßen voller Leben. Aus Musikkneipen und Bars wehen die Töne und vermischen sich auf den Straßen miteinander. Man hört klassische Jazz-Bands wie aus den 1920er Jahren, zeitgenössischen Country-Blues oder auch Lounge-Klaviermusik, Dixieland, Blues, Rhythm & Blues, Soul, Funk, Cajun und Zydecoklänge, jeder Schritt führt in eine andere Welt. :-) Stripperinnen in bikiniähnlichem Outfit stehen in den Türen, durch die es zur Show geht und es sind so viele Schwule unterwegs wie nicht einmal in San Francisco.

Weil es hier nicht – wie sonst überall in den Staaten – verboten ist, trinkt man Alkohol auch draußen, schlendert mit einem frischen Cocktail in der Hand durch die Nachtluft und atmet Atmosphäre. Es gibt viele, die hier flanieren, zum Rhythmus der Musik tänzeln, mit den Fingern schnipsen – ein wundervoll tolles Ambiente… – das alles und noch viel mehr ist der Geist von New Orleans.

They’ll be huggin’… and a kissin’

That’s what I been missin’

And all that music…lord, if you just listen’

New orleans…I got them basin street blues

Now ain’t you glad you went with me

On down that mississippi

We took a boat to the land of dreams

Heaven on earth…they call it basin street

Basin Street Blues lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.

Und trotz all des Getümmels geht es entspannt zu, man kann es gar nicht beschreiben … the big easy eben…

Euer Daniel Küblböck

New Orleans

27. April 2013

Liebe Fans,

zum Frühstücken gehen wir heute ins Café du Monde am Rande des French Quarter, das weltberühmt für seine Beignets mit Café au Lait ist. Es ist rund um die Uhr geöffnet und man kann kommen, wann man will, es ist immer voll. :-) Die Speisekarte ist klein, denn jeder, der herkommt, möchte einfach diese Beignets mit Kaffee haben. Die gibt es hier schon seit 1862, seit der Laden gegründet wurde. Und dass man sie auf der ganzen Welt kennt, spricht ja für sie.

Was mich erwartet sehe ich, wenn ich auf die Nachbartische schaue und darüber die zufrieden kauenden Gesichter sehe. Ich hocke drinnen, was eine gute Wahl ist, denn draußen auf der Terrasse kämpft man mit Tauben, die offenbar ganz wild auf dieses Hefegebäck sind. Zu Milchkaffee und Beignets bestelle ich mir noch einen frischgepressten Orangensaft, denn ein paar Vitamine sind ja auch nicht schlecht am Morgen. Und dann werden sie serviert: drei riesige Gebäckteile, die kaum auf den Teller passen, unter einem Berg von Puderzucker. Das sind gleich zwei Herausforderungen: schaffe ich es, diese Gebäcktrümmer zu essen und kriege ich das hin, ohne mich

einzusauen. Puderzucker hat ja die Eigenschaft, sich in kürzester Zeit überall zu verteilen.

Na ja, ich lasse mir Zeit beim Essen und so klappt das auch. :-) Ich genieße die charmante Atmosphäre, im ganzen Café herrscht eine gelöste, fröhliche Stimmung, draußen stehen vier Musiker und unterhalten uns mit gutem alten handgemachten Jazz, die ofenwarmen Beignets sind köstlich, ebenso der Café au Lait, der übrigens mit Zichorienkaffee gemacht wird. Schöner kann ein Tag doch nicht beginnen…

Garden District

Um uns ein wenig im weiteren Stadtgebiet umzuschauen, nehmen wir einen Dinosaurier zu Hilfe, die hier noch auf Schienen unterwegs sind: historische Trams, sogenannte Streetcars. Schon 1835 wurde hier die erste Straßenbahnlinie eröffnet, somit ist die New Orleans Straßenbahn die älteste der Welt. Zunächst dampfbetrieben, dann begann man 1895 damit, das Netz zu elektrifizieren. Innerhalb weniger Jahre wuchs das Schienennetz auf etwa 300 Kilometer an. Eine Tageskarte kostet 3 Dollar und es macht einfach totalen Spaß in diesen unbequemen, lärmigen, laut quietschenden Bahnen auf Holzsitzen zu hocken, durch die Straßen zu tuckern und die Stadtszenerie an sich vorüberziehen zu sehen.

Tennessee Williams hat diesen Streetcars ja in seinem Werk „A Streetcar named Desire“ – „Endstation Sehnsucht“ ein Denkmal gesetzt. Damals hat er mitten im French Quarter gelebt, hat sich von der Stadt inspirieren lassen, in einer Dachstube gehockt und Weltliteratur geschrieben.

Wir fahren zum Garden District, architektonisches Gegenstück zum French Quarter und nobelstes und teuerstes Viertel von New Orleans. Seit 1832 siedelten sich hier die wohlhabenderen Amerikaner an und beauftragten führende Architekten der Zeit, klassische Häuser im Italianate-Stil oder „Greek-Revival-Stil“ für sie zu bauen. Klassisches Merkmal dieser Südstaatenarchitektur sind Säulen oder Pfeiler, die vor die großen Eingangstüren gesetzt wurden.

Am Straßenrand stehen gigantische Eichen und bilden ein schattenspendendes Blätterdach, unter dem man schön spazieren gehen und sich die wunderschönen historischen Villen und Stadthäuser in den parkähnlich angelegten Gärten anzuschauen kann, in denen Berühmtheiten wie John Goodman, Nicolas Cage, Sandra Bullock, Anne Rice leben oder gelebt haben. Hier ist es richtig ruhig. :-) Das fühlt sich irgendwie merkwürdig an, wie man in wenigen Minuten in eine ganz andere Welt eintauchen kann…

Wenn man so durch die Straßen schlendert, fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt – und gleichzeitig hat man aber im Kopf, auf wie viel Elend auf der anderen Seite dieser damals gelebte Reichtum aufgebaut wurde.

Music from the heart Natürlich habe ich auch die „Preservation Hall“ besucht, die legendäre Aufführungsstätte des New Orleans Jazz im French Quarter. Schon in den Roaring Twenties des letzten Jahrhunderts war dieses alte

Gebäude eine der angesagtesten Adressen der Jazzmusik. Man erzählt sich, dass an der Bar heimlich Whiskey verkauft und in den Hinterzimmern gepokert wurde, während im Saal die Post abging und auf der Bühne Louis Armstrong Musikgeschichte schrieb. 1918 trat er hier erstmals auf.

1961 wurde dann hier die „Preservation Hall“ (preserve = bewahren) gegründet, um hier der freien Jazz-Improvisation zu huldigen, die Armstrong in den 20er/30er Jahren einführte und die den Jazz so veränderte.

Von außen sieht das Gebäude sehr unscheinbar – um nicht zu sagen etwas abgewrackt – aus. Die alten Blendläden vor den Fenstern sind geschlossen und wenn man reinkommt ist es duster. Von den Wänden blättert die Farbe ab. Und es hängen Bilder dran von vielen Ikonen des Jazz. Hinten – oder vorne, je nachdem wie man es betrachtet, ist eine flache Bretterbühne und an der Decke drehen sich müde ein paar Uraltventilatoren und kämpfen sich ziemlich mühsam durch die Luft. Es gibt nur ein paar Bänke und nichts zu trinken. Aber das wusste ich schon vorher und hab mir was mitgebracht – denn das ist erlaubt. :-) Authentische Atmosphäre, könnte man sagen. ;-) Aber wer denkt an Stühle und Durst, wenn er dieser mit so viel Emotionen und Leidenschaft hervorgebrachten Musik lauscht, die da auf der Bühne gelebt wird. Man denkt, man hebt vom Boden ab, wenn sich der Raum mit Tönen füllt und die Improvisationen lassen einem Flügel wachsen. Während des ungefähr dreistündigen Konzertes – es waren fünf Sets mit immer anderen Bands – spielten sich die Musiker die Seele aus dem Leib und hatten auch viel Vergnügen dabei und es war eine so tolle Atmosphäre dort. Ich fand es unheimlich klasse, diese Musik so hautnah zu erleben. Das war einfach nur geil.

Euer Daniel Küblböck

Katrina

28. April 2013

Liebe Fans,

wir alle erinnern uns an die Bilder: Vor fast 8 Jahren, am 29. August 2005 fegte Wirbelsturm “Katrina” mit 205 Stundenkilometern über New Orleans hinweg und setzte es zu 80 Prozent unter Wasser, beschädigte oder zerstörte 134 000 Häuser und verursachte Schaden, die mit weit über 100-Milliarden-Euro beziffert wurden. Es dauerte einen Monat, bis die Wassermassen abgepumpt waren und der Wiederaufbau beginnen konnte. 18oo Menschen verloren damals ihr Leben.

Am 5. Jahrestag trug New Orleans mit einer Trauerfeier für seine Toten „Katrina“ symbolisch zu Grabe. Auch die Kirche, in der der Trauergottesdienst stattfand, stand damals unter Wasser. Bei der Feier legten die Menschen Briefe mit Abschiedsbotschaften in einen Sarg und als er zugeklappt wurde, applaudierte die Gemeinde.

Wer jetzt nach New Orleans kommt muss – zumindest in der Innenstadt – nach äußerlichen Zeichen der Zerstörung suchen. In anderen Bezirken liegt noch einiges im Argen. Es wird wieder aufgebaut, aber schleppend. Aber auch hier, mitten in der Stadt ist Katrina noch sehr präsent, das merkt man, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Viele erzählen von den zwei Linien, die an ihren Zimmerwänden zu sehen waren: Die höhere, blassgraue, die anzeigte, bis zu welchem Höchststand das Wasser im jeweiligen Haus gestiegen war und die niedrigere schwarze Linie, die markierte, wie hoch die stinkende, mit Abfällen und Müll getränkte Brühe über lange Zeit in den Räumen stand.

Vor dem Sturm wurde zwar evakuiert, aber viele Einwohner wurden erst nach dem Hurrikan vertrieben, weil es kein Trinkwasser und keinen Strom gab. Es gibt ja den Spruch „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ und nach dem, was ich hier gehört habe, gilt das besonders für New Orleans.

Man muss sich das Chaos mal vorstellen: diese riesige Stadt ohne Wasser und Strom und irgendwie ohne alles, ein komplizierter Mikrokosmos – völlig lahmgelegt. Wo will man da anfangen, wenn eins das andere bedingt? Wenn Handwerker nichts mehr haben, womit sie arbeiten können.

Im French Quarter, das nicht so stark betroffen war von der Flut, gab es noch Restaurants, deren Kühlgeräte vollgestopft mit Delikatessen waren, die wegen des Stromausfalls bald Müll sein würden. So gaben sie in den ersten Tagen nach Katrina üppige Festessen für die Katastrophenhelfer und für Bürger, die nicht geflohen waren. Die kostenlosen Notspeisungen kochten berühmte Mehr- Sterne-Köche der Lokale, wo die Küchen noch funktionierten, weil man Generatoren hatte, die Strom lieferten. Das Problem war immer noch, frisches Wasser und Treibstoff zu bekommen. Aber gegen Beköstigung lieferten die Polizei und die Nationalgarde das Gewünschte. Bald bildeten sich Schlangen hungriger Menschen vor den Eingängen. Ein gutes Essen, oft auf Papptellern serviert, gab den Menschen den Glauben zurück, dass New Orleans wieder zu sich zurückfinden werde, so erzählt man.

Und überhaupt liefern die Kühlgeräte Stoff für viele Anekdoten. Weil es ja keinen Strom gab, vergammelten Kühlschrankinhalte. Eine Müllabfuhr gab es nicht. So wurde den Leuten geraten, die stinkenden Abfälle zu vergraben, um die Seuchengefahr einzudämmen. An den Straßen entlang sollen ausrangierte Kühlschränke gestanden haben, gefüllt natürlich, und mit Warnhinweisen versehen, sie bloß nicht zu öffnen.

Drei Monate nach Katrina waren bereits 200 Restaurants geöffnet. Ein gutes Jahr später hatte New Orleans wieder exakt die Restaurantzahl erreicht wie vor dem Sturm.

Übrigens hat Fats Domino kürzlich seinen 85. Geburtstag gefeiert. Sein ganzes Leben hat er in New Orleans verbracht, hat mit seiner langjährigen Ehefrau Rosemary (+2008) acht Kinder großgezogen.

Mit 14 verließ er die Schule und arbeitet in einer Fabrik, um nachts in Clubs mit seiner Musik auftreten zu können, einer Mischung aus Deltablues, Country, Cajun und Jazz. Zusammen mit dem Trompeter Dave Bartholomew schrieb er bald einen Hit nach dem anderen, bekam für 23 Singles innerhalb von nur zehn Jahren „Gold“, verkaufte insgesamt 65 Millionen Platten. Als Katrina über der Stadt tobte, galt er tagelang als vermisst, sein ockergelbes Haus im Stadtteil Lower Ninth Ward war völlig überflutet. Später stellte sich heraus, dass ein Helikopter ihn gerettet hat. Sein Haus, mit allen Erinnerungen an eine lange Karriere war aber verloren. Aber hier im „Louisiana State Museum“, in einer Ausstellung zum Hurrikan Katrina, steht sein ehemaliges Klavier, von Wind und Wasser völlig zerstört. 2006 kam sein neues Album raus. “Alive and Kickin‘” heißt es, den Erlös der CD spendete er seiner Heimatstadt. Die Platte ist mit einer Note von ihm versehen:

Yes, I’m alive & kickin’ and I’m where I wanna be – here in New Orleans! Since Katrina the wonderful music and people here have really needed help. That’s why I support the Tipitina’s Foundation, because they are keeping our city alive & kickin’!

- Antoin Fats Domino –

Nach Katrina musste er wieder von vorne anfangen, er ließ sich wieder im Ninth Ward nieder, „seinem Viertel“. Eine Jazz-Stiftung hat für ihn ein neues Klavier organisiert, Plattenfirmen haben ihm die goldenen Schallplatten ersetzt…

This time I’m walkin’ to New Orleans

I’m walkin’ to New Orleans

I’m going to need two pair of shoes

When I get through walkin’ me blues

When I get back to New Orleans

FATS DOMINO – WALKING TO NEW ORLEANS

New Orleans hat Katrina überlebt und tanzt und lacht wieder.

Drücken wir dieser wunderschönen, einzigartigen Stadt die Daumen, dass sie künftig von Katastrophen verschont bleibt!

Euer Daniel Küblböck

Jazz und Louis Armstrong

29. April 2013

Liebe Fans,

der Jazz, die improvisierte Musik, wurde ja in New Orleans erfunden.

Man sagt, New Orleans ist so etwas wie die musikalische Seele des Landes und der Jazz ist ihr Lebenselixier.

Von hier stammen die einflussreichsten Instrumentalisten aus den Anfängen des Jazz. Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln lebten im selben Viertel zusammen dort fing es dann an zu brodeln. Töne, Stile und Rhythmen aus verschiedenen Richtungen fanden zusammen. Was alle Menschen hier miteinander verband war die Kraft der Musik. Journalisten schrieben schon vor 170 Jahren über die “sonderbaren, improvisierten Gesänge, ohne richtige Worte, nur mit Tönen”.

New Orleans wurde zur Wiege der modernen schwarzen Musik. Jazz, Blues und Gospel entstanden. Und die Jazz-Szene der Stadt brachte tolle Musiker hervor, die im ganzen Land die Leute begeisterten. Louis Armstrong war es, der die neue Musik in die Welt trug. Am 4. August 1901 in einem armen Viertel von New Orleans geboren, in dem die Straßen von Gangs bevölkert waren, verbrachte er keine leichte Kindheit. Kurz nach seiner Geburt ging sein Vater fort, seine Mutter arbeitete als Prostituierte. Später verdiente er sich ein bisschen Geld mit dem Singen auf der Straße. Mit 14 verließ er sein Elternhaus und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. 1919 ging er für zwei Jahre nach St. Louis und spielte die meiste Zeit mit der Band Fate Marable auf dem Mississippi River. Dann kehrte er nach New Orleans zurück und spielte in der Band Kid Ory. Drei Jahre später machte er sich auf den Weg nach Chicago. Dort zog er von Bühne zu Bühne. Die sich gerade entwickelnde Platten-Industrie brachte Armstrongs erstes Solo raus und damit begann ein unaufhaltsamer Aufstieg. Sein nächstes Ziel war New York. Armstrong galt mittlerweile nicht nur als genialer Jazz-Trompeter – er hatte auch eine unverwechselbare Stimme und komponierte. Bald hatte er eine eigene Band und bekam als erster Schwarzer eine eigene Radioshow. 1932 reiste er nach England, wo er erstmals “Satchel Mouth” oder “Satchmo” genannt wurde wegen seines breiten Grinsens.

Und wie wir alle wissen, spiele er in den folgenden Jahrzehnten in der ganzen Welt und spielte mit allen Jazz-Größen zusammen.

Am 6. Juli 1971 starb Louis Armstrong in seinem Haus im New Yorker Stadtteil Queens und in New York wurde er auch begraben.

Ihm zu Ehren und anlässlich seines 100. Geburtstages wurde der Flughafen in New Orleans im Jahre 2001 in „Louis Armstrong New Orleans International Airport“ umbenannt. Es gibt den Louis Armstrong Park, der an den berühmtesten Jazz-Musiker der Stadt erinnert. Und jedes Jahr gibt es, ihm zu Ehren, ein Festival: Das “Satchmo Summer Fest”, das immer um den 4. August herum, seinem Geburtstag, stattfindet und Tausende von Besuchern anzieht.

Do you know what it means to miss New Orleans

And miss it each night and day

I know I’m not wrong this feeling’s gettin’ stronger

The longer, I stay away…

Louis Armstrong

Songwriters: Louis Alter; Eddie DeLange

Euer Daniel Küblböck

Cajuns

30. April 2013

Liebe Fans,

was man hier auch ganz viel hört ist Cajun-Musik. Ich finde die klasse, das ist Musik, die ins Herz und unbedingt auch in die Beine geht. Es ist eine jahrhundertealte traditionelle Musik der französischstämmigen und –sprachigen Akadier aus Kanada und eine der ältesten heute noch lebendigen Volksmusiken der Welt. Die Akadier sind einst auf der Flucht vor den Briten hier im Mississippi-Delta gestrandet, denn 1755 hatten die Briten damals das Volk komplett deportiert, weil es nicht den Treueeid auf den englischen König hatte leisten wollen.

Die Akadier haben sich dann in den unwegsamen Sümpfen und Bayous Louisianas niedergelassen, in einem Gebiet, das heute als Acadiana, oder Cajun County bezeichnet wird. Einziges Verkehrsmittel war das Boot. Sie lebten sehr einfach, mussten hart arbeiten, ernährten sich von Fischfang, Jagd und Landwirtschaft. Isoliert von der Außenwelt, sprachen ihre eigene (alt-)französische Sprache und hatten ihre eigene Musik und Küche. Aus “Acadiens” wurden “Cadiens” und schließlich “Cajuns”.

Als man um 1900 im Golf von Mexiko Öl fand und Straßen baute, war es vorbei mit der Ruhe. Die „seltsamen Cajuns wurden „entdeckt“ und mit ihrem unverständlichen Kauderwelsch galten sie als absolute Hinterwäldler. 1916 wurde Französisch in den Schulen verboten und die Cajunkinder mussten Englisch sprechen. Das Verbot wurde erst 1974 aufgehoben. In dieser Zeitspanne hatte man zwei Generationen ihre Sprache ausgetrieben. Die Musik blieb während “l’heure de la honte” (Zeit der Schande) das Beständige dieser einzigartigen Kultur. Und es ist „alte Musik“, die über viele Generationen immer weitergegeben wurde.

Ursprünglich spielte man die Lieder nur auf der Fiddle mit Begleitung diverser Rhythmusinstrumente, mit Löffeln (Cajun spoons), Triangel (tit fer) und Waschbrett (frottoir). Deutsche Einwanderer brachten dann später das deutsche Melodeon (Cajun accordion) mit ins Spiel, das rasch in die Musik integriert wurde.

Musik, das sind Texte über den Alltag, über harte Arbeit, Liebe, Lust und Leidenschaft, Herz und Schmerz, gutes Essen, Tanzen und was es noch so alles gibt. Die Musik ist entweder sehr schnell oder im langsamen Walzertakt, es ist immer Tanzmusik. Später, in den 30er Jahren, kam noch die Gitarre hinzu, dann der Bass, das Schlagzeug, und noch später die Steelguitar der Country Music und auch das Banjo der Bluegrass MusiK.

So ähnlich wie Bluegrass-Musik steckt die Cajun-Musik voller Vitalität und Lebensfreude. Der besondere Groove der Musik und der besondere Rhythmus begeistern einfach. Und sie wird heute noch genauso zelebriert wie damals. Man trifft sich daheim mit Freunden, hockt zusammen auf der Veranda und spielt.

Früher gab es immer “Fais Do Do”-Samstagabend-Partys, bei denen bis zum Umfallen Musik gemacht, getanzt und sich der Lebensfreude hingegeben wurde. Hier in New Orleans trifft man auch ganz oft auf Cajun-Musik Combos, die einfach irgendwo auf der Straße spielen oder in einer Musik-Kneipe.

Die Kultur der Cajuns wurde in der 1950er Jahren durch den Hit “Jambalaya” weltbekannt – ein Hit über die Cajun-Musik, über Cajun Country und das typische Essen. :-) Es gibt noch eine Variante der Cajun-Musik, den Zydeco. Er entwickelte sich Anfang des 20.Jahrhunderts aus der Vermischung der Cajun-Musik mit afroamerikanischen Einflüssen. Blueselemente sind im Zydeco häufig zu finden.

Bei Cajun-Musik wie beim Zydeco ist Leitinstrument das Akkordeon, aber beim Zydeco kommen E-Gitarren und E-Bass hinzu und der Rhythm & Blues spielt eine größere Rolle und gibt der Musik noch mehr Power und fetzigen Rhythmus als es bei dem eher traditionellen akustischen Cajun ist, der immer unplugged daherkommt. :-)

Aber beiden ist das Motto gemein: “Laissez les bons temps rouler!” – Let the good times roll. An dieser Stelle noch ein herzliches „HAPPY BIRTHDAY“ an Willie Nelson! Er wird heute 80 Jahre alt. „Sobald du negative Gedanken durch positive ersetzt, wirst du positive Ergebnisse erzielen.“ Willie Nelson

Euer Daniel Küblböck

Kulinarische Genüsse

1. Mai 2013

Liebe Fans,